▲平成13年1月27日(土)・新年会▲

日時:平成13年1月27日(土)15時から

場所:ホテルメトロポリタン 3階

受付開始:14時から

講演:「口腔ケアの周辺」高見沢常任理事

懇親会:16時半から

(参加者は55名でした。)

▲長野県歌「信濃の国」▲

※参考①長野県公式HP(長野県庁)

※参考②右下は合唱と動画です。あわてないで、三角ボタンを押して少し待って下さい。すぐ始まります。

| 一、 | 信濃の国は十州に 境(さかい)連(つら)ぬる国にして 聳(そび)ゆる山はいや高く 流るる川はいや早し 松本伊那佐久善光寺 四つの平は肥沃(ひよく)の地 海こそなけれ物さわに 万(よろず)足らわぬ事ぞなき |

|

| (私注) | 歌詞からは、地形的理由でバラバラになりがちな県民をどうにか統合しようとする気持ちがひしひしと伝わってきます。 「海はなくても平気です。何でも満ち足りています」という部分には、長野県人に負けず嫌いの精神を育てようとする教育的な気持ちが込められているような気がします。「ボロは着てても心は錦」なんていう歌詞を地でいく人が長野県人に多いのはこの歌のせいでしょう。もちろん、私のように、「ボロを着てて、心もボロ」というような人も多くいますが。 現実には貧しいのに、「肥沃の地」に「よろず足りて」生活していると思い込んで、この歌を歌っていた子供の頃が切なく、なつかしいのです。この歌に対するそのなつかしさ、切なさが、長野県人会をまとめていると思います。 |

|

| 二、 | 四方(よも)に聳(そび)ゆる山々は 御嶽(おんたけ)乗鞍駒ヶ岳 浅間はことに活火山 いずれも国の鎮(しず)めなり 流れ淀(よど)まずゆく水は 北に犀川千曲川 南に木曽川天竜川 これまた国の固(かた)めなり |

|

| (私注) | 火山は地震の発生源です。流れの速い川は、大雨のときには鉄砲水になり、道路を寸断し、下流に被害をもたらします。それを「鎮め」とか、「固め」とか言うのは、詭弁としか言えないと、今になって思います。しかし子供の頃には、先生が怖かったのか、まさか歌詞が間違っているとは、想像もできなかったのか、多分、真実は、歌詞の内容など考えずに歌っていたので、あえて詭弁に抗議しませんでした。そして詭弁を詭弁と思わない、理屈ずきの人間に育ってしまいました。 | |

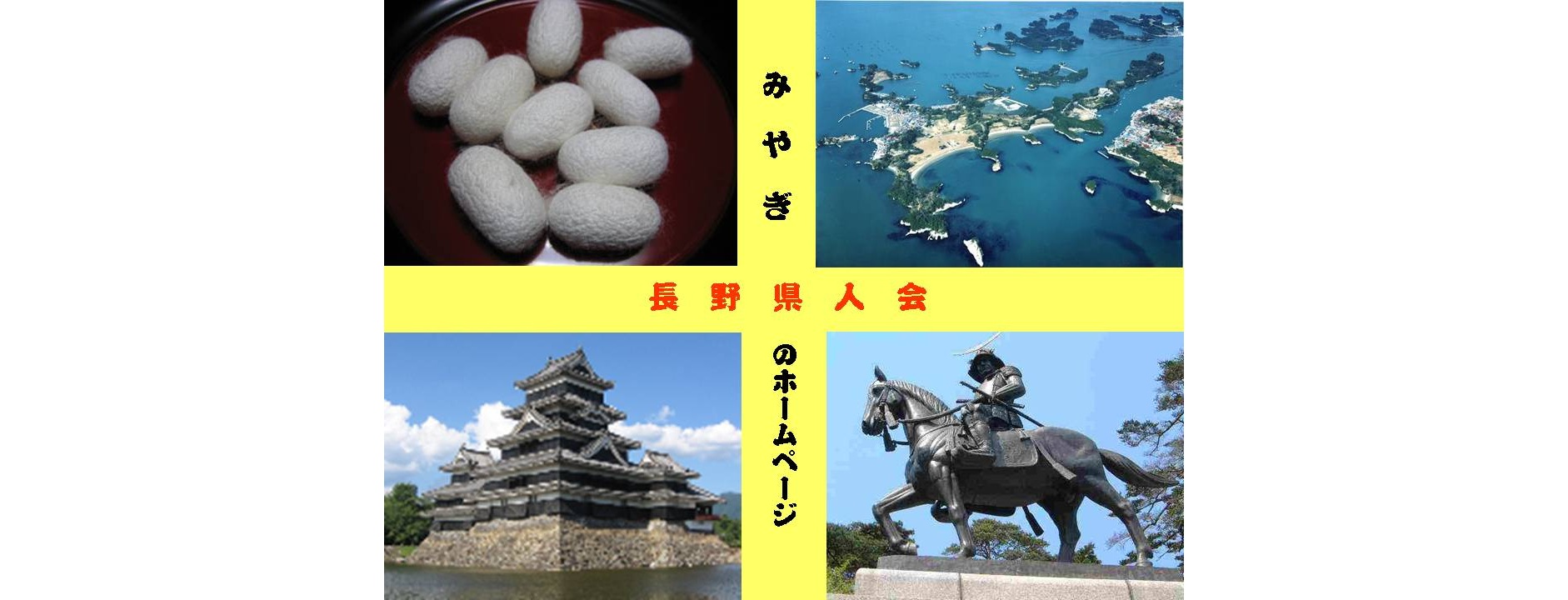

| 三、 | 木曽の谷には真木(まき)茂り 諏訪の湖(うみ)には魚多し 民のかぜぎも豊かにて 五穀の実らぬ里やある しかのみならず桑とりて 蚕(こ)飼いの業(わざ)の打ちひらけ 細きよすがも軽からぬ 国の命を繋(つな)ぐなり |

|

| (私注) | 諏訪湖でとれる魚というと、ワカサギでしょう。歌詞では魚の種類が多いのか、ワカザギの数が多いのかボカシて、他県のことをまだ知らない子供に歌わせています。 小生が小さい頃は、電気冷蔵庫はまだ普及しておらず、夏には、魚屋で売っていたのは「塩イカ」と「イシモチの粕漬け」くらいでした。18才のとき、宮城県に来て、魚屋で売られている魚の種類が多いのと、店先で焼きながら売っていいる魚がうまいのに驚いたことを覚えています。それまでは夏の魚類は塩イカとイシモチくらいしか存在しないと思っていたので、この歌詞に疑問をもたなかったのです。 また、鮎は天竜川にしかいない思っていたし、椎茸も長野県でしかとれなくて、他の県でとれたとしても、長野県の山で一番多く取れ、一番、味がいいと思っていました。 宮城県のように、米が多量に収穫できる広々とした地域と違い、長野県にはダンダン畑や斜面の荒れ地が多いのです。米という一穀が多く獲れないことを、アワやヒエなど「五穀が実る」と言い換えるところなど、ヤセガマンという県民性をかくして養っていただいたと、涙が流れるほど有り難い県歌なのです。 しかのみならず、養蚕を賛歌した部分など、実に見事な表現で、文学的感覚をかくして養っていただいたと、これも感激のあまり、涙が「流れ淀まず」流れます。 |

|

| 四、 | 尋ねまほしき園原や 旅のやどりの寝覚(ねざめ)の床 木曽の桟(かけはし)かけし世も 心してゆけ久米路橋(くめじばし) くる人多き筑摩の湯 月の名に立つ姨捨山 しるき名所と風雅士(みやぎお)が 詩歌に詠みてぞ伝えたる |

|

| (私注) | 四番になるとメロディが突然、変わります。それまでは、勇ましい歌い出しが続くので、たいがい、静かな歌い出しをする多くの生徒の中に、数人の生徒が、勇ましい声をはり上げます。そして恥ずかしさに照れる生徒、クスクスという笑う生徒。歌に自信のある先生が、皆をリードしてそんな間違いをやったものなら、それこそ生徒は大喜びでした。歌う生徒と先生の融和を計り、ここまで秘策を練って作られたた県歌は日本広しと言えども、ないでしょう。かく言う小生もよく間違った方です。 | |

| 五、 | 旭将軍義仲も 仁科の五郎信盛も 春台太宰先生も 象山(ぞうざん)佐久間先生も 皆この国の人にして 文武の誉(ほまれ)たぐいなく 山と聳えて世に仰ぎ 川と流れて名は尽きず |

|

| (私注) | 長野県出身者に会ったら、「仁科の五郎信盛って人、知ってる?」と聞いてみて下さい。「太宰春台って人」でも結構です。多分、「知ってるよ」と答えるでしょう。そしたら次ぎに「で、どういう人なの?」とたたみかけて聞いて下さい。キチンと答えられたら、尊敬に値する長野県人でしょう。 しかしあまりかんばしくない人物も歌に取り上げざるを得ないところに、作詞者として苦しいところもあったでしょうが、最後に、「山は確かに聳え、川は確かに流れているではないか」と、ついに何となく納得させてしまいます。長野県人の詭弁技術の源がここにあります。 |

|

| 六、 | 吾妻はやとし日本武(やまとたけ) 嘆きたまいし碓井山 穿つトンネル二十六 夢にも聞こゆる汽車の道 みち一筋(ひとすじ)学びなば 昔の人にや劣るべき 古来山河の秀でたる 国は偉人の出る習い |

|

| (私注) | みち一筋に学べば偉人になれる──そんな幻想をいだいて、いつの間にか「専門バカ」になるのです。しかし専門バカになるくらいの世間知らずでないと、偉人とは言えない。世間知らずと言われても、あの雪をいただいた西駒ヶ岳の神々しさ、その神々しさを知らない都会人に何が分かるか。一歩ゆずって、自分が偉大でなくても、長野県のあのアルプスの神々しさ、それは偉大だ。これが長野県人の誇りなのです。「え、北アルプスに何度も登ったことがあるって?・・・でもオレらの登山とあんた方の登山とは基本的に違うちゅーの。下駄でしょっちゅう登ったの、ふもとだけど、オレらは。(つまりは、町も村も山の斜面にあるということ。)」 | |