平成21年1月18日の新年会の様子

平成21年1月18日、パレス平安で新年会が開かれました。

開会の言葉を述べる野上副会長。

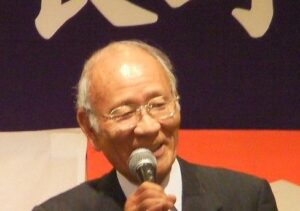

開会の挨拶をする依田会長

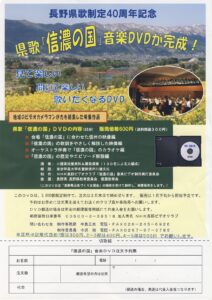

依田会長はまず最近、発売された『長野県歌制定40周年記念・県歌「信濃の国」音楽DVD』を紹介しました。以下がそのパンフです。好評販売中で売り切れまじかとか。

DVDの画像を見ながら県歌の斉唱です。

次々に映る長野県の名勝地の映像を見ながら信濃の国を斉唱しました。これで県人会の新年会へ参加した目的の99%は達成した感じです。次回からもこのDVDを見ながらの斉唱になるでしょう。

≪講演:「光で熱と歪みを測る≫

学術講演が前半にあるのが我が県人会の特色です。左の写真には講師はまだ登壇していません。右の写真は講師の谷口正成教授。ただし、あとの懇親会でカラオケの熱演中のところ。講演会の間は暗くていい写真がとれなかったため。

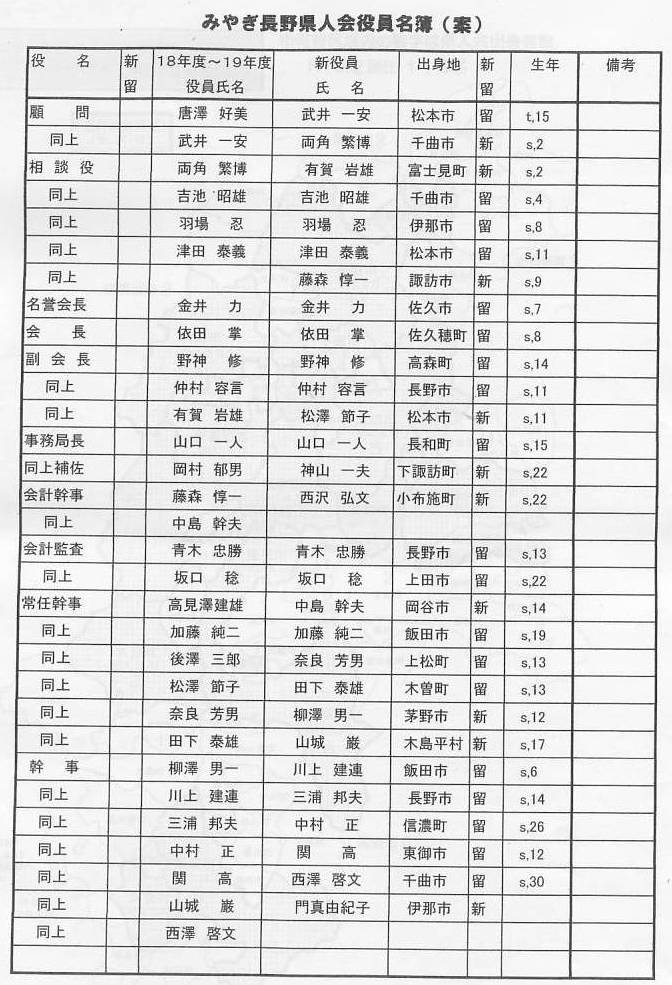

≪新役員(案)≫

≪旧交を温め、マイクを温め≫

吉池さんがトウモロコシを食べているところ。

「みやぎ長野県人会創立100周年記念植樹」(平成20年4月23日、写真提供:奈良芳男さん)

Part 1 県民の森内「四季の森」にて

植樹場所から仙台方面が見える

Part 2 仙台国際センター西側にて

植樹の後は「信濃の国」の合唱をして記念写真

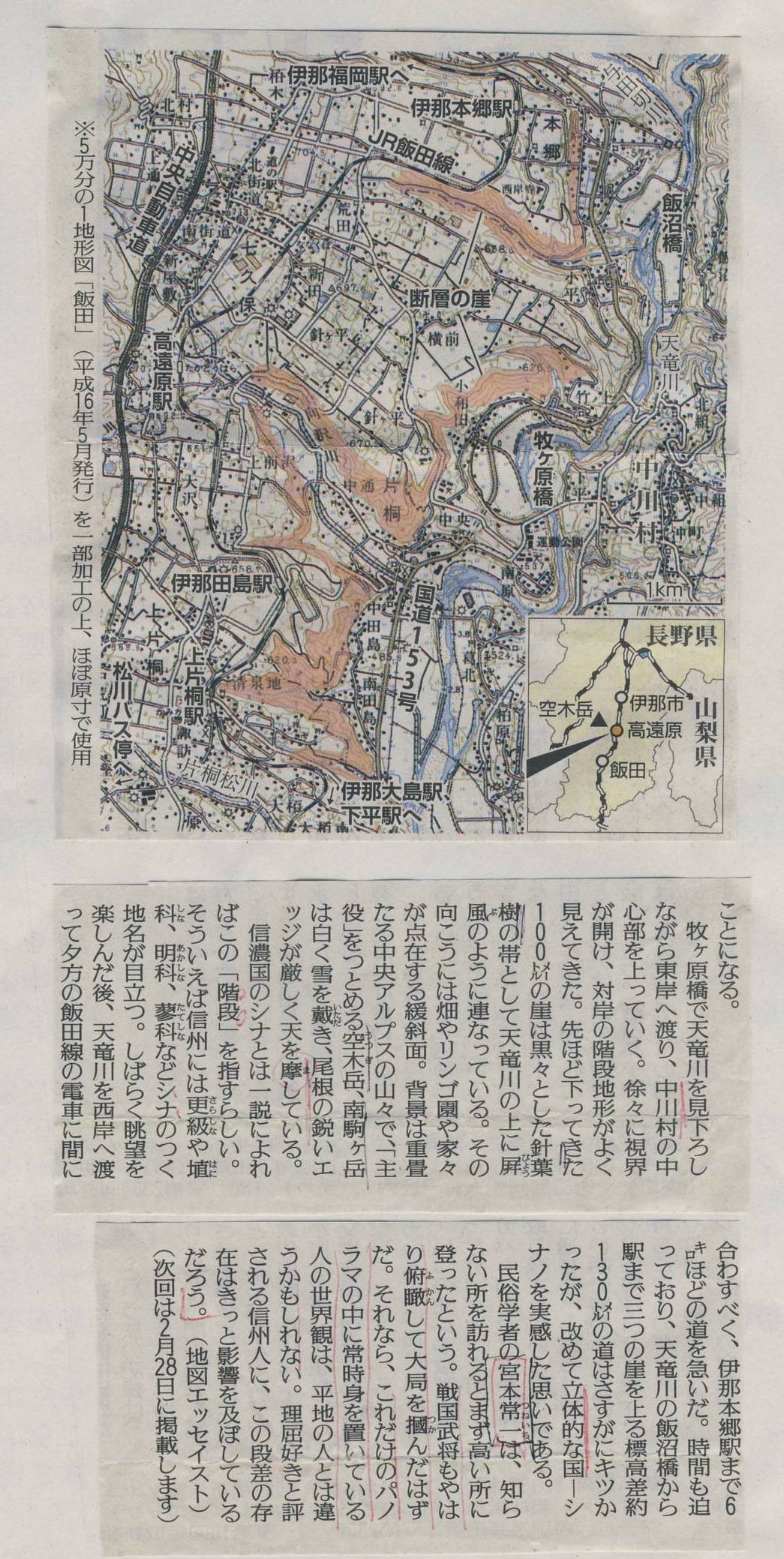

「シナの木」のシナは木偏に品と書き、信濃の国の語源になったとされています。落葉高木で、北海道から九州までの山地に分布しています。信濃はもとは科野と書き、現在の千曲市及び長野市南部は元々は植科郡、更級郡で、科も級も共に「シナの木」を意味するそうです。

名掛丁 藤村広場 詩碑移設式典

島崎藤村の碑は昭和11年、八木山に建てられ、昭和42年に青葉城址の天守台に移されました。それが今回、藤村が下宿した三浦屋 があったこの地に移されたのです。藤村は明治29年から三浦屋の2階に住み、詩集「若菜集」を明治30年に初めて出版しました。この『若菜集』は、日本近代詩の原点として後世の詩人に多大な影響を与えたそうです。この広場 は藤村広場と名付けられ、大きく「蝶」の模様が敷石に描かれているのは、その「若菜集」のデザインに由来しています。

偶然、小生の親友・佐々木彬人氏がこの行事を写真や動画に撮り、編集して一編のDVDに仕上げていました。佐々木氏はこの式典を準備した元宮城県図書館館長の高橋武雄氏の同級生で、趣味でこのようなDVDを多数作っています。佐々木氏のご好意で、ここに掲載させていただきました。ただ最後の城址天守台から仙台市を眺める動画は長くなるので割愛いたしました。この動画を見る場合はこの画面の上にある「椰子の実」の音楽を止めてください。

これらの写真は長野県人会・上松町出身の奈良芳男さんが撮影したものです。合唱している方々の多くはみやぎ長野県人会の会員です。

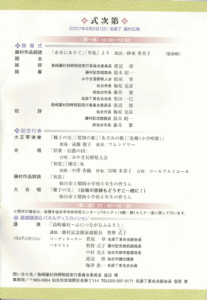

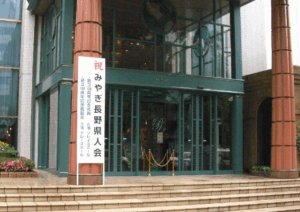

平成19年6月11日、「みやぎ長野県人会創立百周年式典・祝賀会」がパレス平安で盛大に行われました。

3年前から記念行事実行委員会が作られ、依田掌・委員長のもと、野神修・行事委員長、有賀岩雄・記念誌編集委員長、山口一人事務局長を中心として準備が進められてきました。11日(日曜日)には会場は参加者で満員になり、式典と祝賀会は盛大に、かつ楽しく行われました。以下、参加できなかった長野県人会の皆様に会場の様子を写真と動画で紹介いたします。

会場入り口

開会の挨拶・依田実行委員長

挨拶する村井長野県知事。

挨拶する村井宮城県知事

祝賀会に先立ち記念撮影が行われ、祝賀会が始まりました。

↑松沢節子さんとその社中による「仙台すずめ踊り」

↑木曽の盆踊り。最高齢は83歳(仮装)。皆さん木曽から特別出演

↑城正男さんの「スコップ三味線」

各テーブルには白樺の木に地方名や川の名が書かれ、顔見知りが集まります。

上左:木曽川で育った3人。上右:千曲川で出会った(?)二人。

上:有志による「ふるさと」の合唱

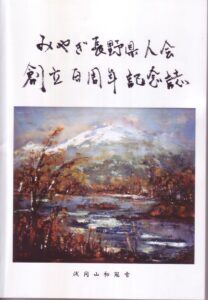

上写真:記念誌。題字:依田掌。絵:両角繁博「浅間山初冠雪」

「記念誌 あいさつ 依田掌会長」 人の心を育むのは家族であり、故郷であり、読書や師、友との出会いであると言われる。そんな心のはたらきを広い意味で「文化」と称している。

いにしえを脈々と今に伝える伝統の文化、みやぎ長野県人会。みやぎ長野県人会が一世紀にわ たる歴史を経て、今目も歩み続ける二とができるのは、先輩長野県人各位のたゆまぬ努カと知カの足跡にほ かならない。この功績に対し、深甚の敬意と謝意を捧げるとともに、衷心よりお祝詞を申L上げる次第です。

時は、明治39年(西暦1906年)。国は、日露戦争により極度に経済が疲弊していました、おりしも、宮城県は製糸産業に活路を見いだそうと、先進県である長野県から数人の製糸技術者を招聘。この技術者達が中心になってこの地 の製糸産業を盛んにし、そして、その振興に大きく貢献しました。

彼らはある時は遠い故郷を偲び、またある時は心のよすがを求め、製糸工場の片隅で仲問達と語り合ったに 違いない。そんな小さな集いが、同郷の会みやぎ長野県人会に発展していったのは自然の成りゆきでもあったた事でしよう。

それから百年の歳月を経た21世紀の今日、この記念すべき日を皆様と共に分かち合えることは無上の喜 びに耐えません。この時代に出会えた喜び、そして時代の変遷と共に歴史を振り返り、また故郷への思い等を綴り、百周年記念誌を編纂して、後世に伝え残すのも我々の責務と考えております。

信州人は、とかく真面目で議論好き、そして教育熱心で郷土愛が非常に強い。それは県を取り巻く白然環境など、 その地理的特徴が与える影響が少なからずあると言われる。我々の心の歌とも言える「信濃の国」、歌詞は文語調ですが、そんな風物、自然を称え、そして時代を切開いた偉人達を偲んでいる。この歌を耳にすろと遠く故郷を離れていても、信州としてのアイデンティティ が彷彿と蘇ってくる。長野県人会五誓はそんな信州人の心の誓いでもあるでしょう。 われわれみやぎ長野県人会は五誓の元、異境ににあってその地に同化し、共鳴し、そして社会に奉仕する心を忘れてはなりません。

創立から一世紀を経た今日、故郷との距離は変わりませんが、交通機関の発達や情報の伝達が驚異的 に進み、人、物そして情報の交流が一段と活発化し、昔の面影はありません。そんな時代にみやぎ長野県人会は、故郷と宮城の掛け橋となり、その交流のお役に立てればと考えております。

この度の百周年記念誌編纂に際し、業務多忙の折、ご親切なご挨拶を頂戴した故郷長野県の村井仁知 事、また、過分な励ましの言葉を頂いた宮城県の村井嘉浩知事に対し、会員を代表して衷心より厚く御礼を 申し上げる次第です。

最後に会員各位のご繁栄とご健勝を祈念し、また、本誌にご寄稿下さった方々、及び編纂の労をとって下 さった委員各位に深く感謝を申し上げます。みやぎ長野県人会創立百周年記念は一つの通過点に過ぎま せん。今後も楽しく健全にそして信州人の誇りを胸に末永く継続してゆくことを願って止みません。

その他、多数のすぐれた演芸出し物がありました。役員の方々、ご苦労様でした。