▲平成17年1月30日 長野県人会・新年会のご報告▲

1)勾当台会館において新年会が行われました。新人会員4人を含め57人の参加がありました。いつものとおり、開会の言葉、国旗・県旗への敬礼、物故会員に対する黙祷、五誓の朗読のあと、県歌「信濃の国」の斉唱をしました。

そのあと、会長挨拶、100周年行事企画と記念誌編集について、担当委員長の提案などがあり、続いて岩手大学名誉教授・横田清会員による「ブルーベリーの魅力を語る」という講演がありました。(新年会にも大学名誉教授を招いて学問を忘れないという長野県人の向学心に、我ながら感心します。これにつれあいが「ついて行けない」と言うことが多いので、長野県出身者のつれあいが望ましいのですが、そうすると今度は食堂や寝室も勉学の場となる可能性がありますのでご注意下さい。)続いて部屋を変えて懇親会に移り、午前11時に始まった新年会は午後3時ころ終了となりました。

いろいろ紹介したいことはあるのですが、今日は、依田会長の挨拶から、みやぎ長野県人会の発祥について紹介をします。

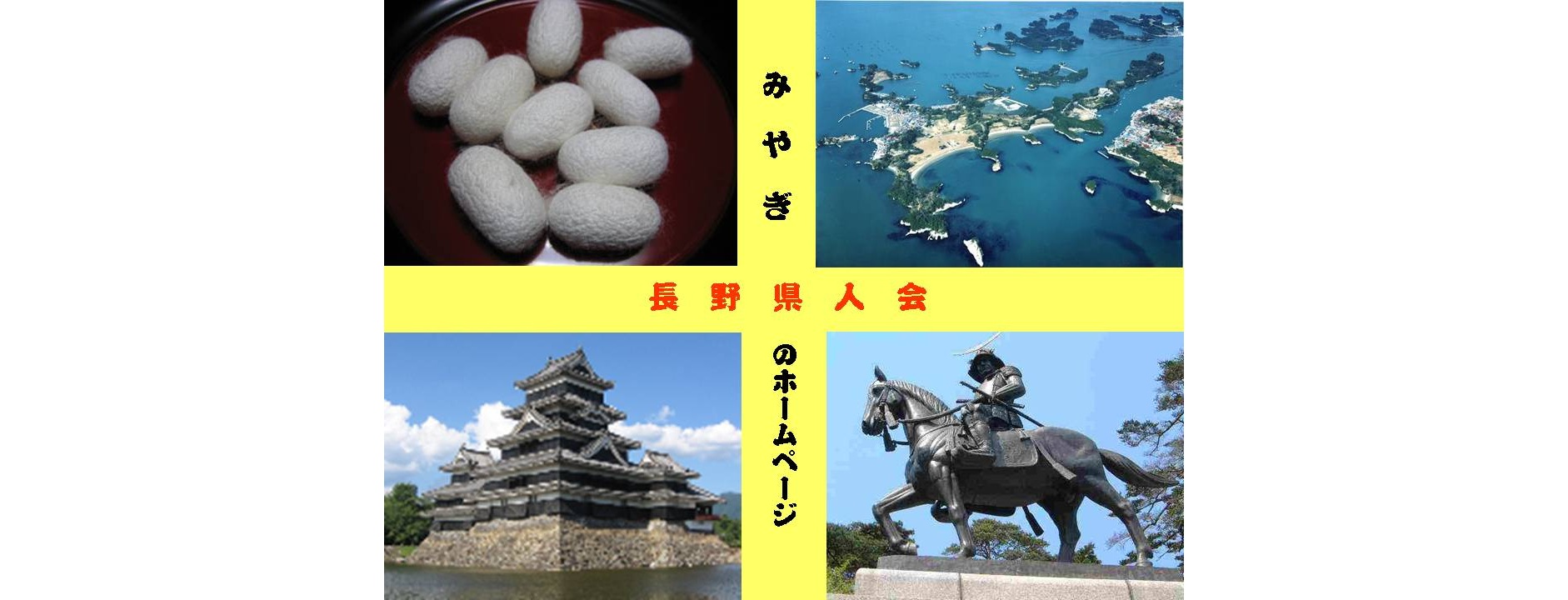

2)みやぎ長野県人会の誕生ー長野県と宮城県のかかわりー1

再来年の2007年が100周年ということは、県人会は1906年に結成されたということです。前年の1905年つまり明治38年に日露戦争が終結しました。この年は東北地方が大凶作だったそうです。宮城県では産業育成が計られ、翌年、長野県の片倉製糸株式会社が仙台市東五番町に支社を作りました。同じ年、東北帝国大学も作られたそうです。長野県から片倉製糸の社員が来て、すぐ長野県人会ができたそうです。そこに東北帝国大学にいた長野県出身者が合流して、県人会がその後、連綿と続いているという訳です。